Система развивающего наставничества на предприятиях серьезно поддерживает рост бизнеса. Наставником может стать любой носитель знаний и опыта – это руководитель или сотрудник, проработавший достаточно долго в компании. Однако наставниками не рождаются, ими становятся. В этом помогает системная супервизия – это методика повышения качества менеджмента и, в целом, изменения парадигмы управления.

С чем работает системная супервизия: четыре зоны роста наставников

Чаще всего наставники нуждаются в поддержке по следующим аспектам:

- Собственные неразрешенные внутренние конфликты, которые не позволяют эффективно взаимодействовать с подопечными. Зона роста – осознание себя по отношению к проблеме и к наставляемым, работа с собственным мышлением и ограничениями.

- Понимание собственных стратегий успеха. Профессионалы зачастую не осознают свои знания и опыт, считают их «само собой разумеющимся». Они качественно решают рабочие задачи, но далеко не всегда могут объяснить, в чем именно секрет, тем более, не могут передать формулу успеха.

- Принятие разности ценностей, стратегий, мировоззрения. Традиционный принцип наставничества «делай как я» может не сработать у человека с другими личностными характеристиками и особенностями мышления. Зона роста наставника – принимать такую разницу, чтобы это создавало системный эффект для бизнеса.

- Владение инструментами передачи опыта, искусством выстраивания развивающей беседы, а не разговоры в стиле: «Сейчас я тебя буду жизни учить». В рамках подготовленного диалога происходит переосмысление опыта и формирование новых стратегий для лучшего результата.

Сессии супервизии фокусируются на поиске эффективного решения рабочих задач и осознания своих успешных стратегий. Этот инструмент позволяет осмыслить формулы успеха самого наставника, которые дают лучшие результаты для конкретной компании, затем раскрыть их и максимально масштабировать путем передачи опыта другим сотрудникам, не только вниз по иерархии, но и по горизонтальным связям.

Как супервизия помогает решать задачи на практике

1. Формирование кадрового резерва

На большом предприятии численностью более 10 тыс. человек запустили программу развития кадрового резерва. Ответственные специалисты должны были развить желание сотрудников обучаться и расти, но те отказывались. Требовалось найти новый способ ведения диалога с профессионалами, которые не готовы повышаться в должности.

В супервизии участвовали ответственные сотрудники из разных филиалов. Все сессии начинались с анализа того, что уже было сделано. На следующем этапе осмысливали, какую позицию супервизант занимает по отношению к резервистам, и какую стоит занимать, чтобы достичь желаемого эффекта или цели.

- Кто-то не до конца верил, что будет хорошо, если человек возьмет на себя дополнительную ответственность. «Я взял, и моя жизнь стала хуже. Как я могу разговаривать с другими об этом, имея такой опыт?».

- Другие понимали, что по показателям резервисты хороши, но сомневались в их приверженности организации. Например, трудность одной девушки состояла в привычке все контролировать лично и нести за это ответственность. Она переживала за то, что могла поддержать рост не тех людей, которые потом совершат ошибку и подставят компанию.

Это примеры глубинных пластов, которые сдерживали лидеров проекта. Разрешение внутреннего конфликта позволило перейти к конкретным и успешным действиям.

Сложность была и в разности ценностей. Для ответственных за подготовку кадрового потенциала развитие было важным. Они в принципе не понимали, как можно отказываться от роста: это полярно противоположная ментальность. На сессиях разбирали, как отнестись к такой позиции с уважением, как выяснять, что является ограничивающим фактором, кого оставлять на месте, а кого все же поддерживать в том, чтобы он научился выбирать развитие и видеть в этом ценность.

Стандартные возражения резервистов сводились к мнению: инициатива наказуема. Это внутренняя установка. Рациональный человек понимает, что в этом есть часть правды. Далее мы разбирались, почему ответственный за кадровый резерв сам выбирал развитие даже в ситуациях, когда инициатива, как казалось изначально, имела побочный эффект, что его мотивировало, на какие ресурсы он опирался – то есть, осознавали личный опыт.

Следующий уровень задачи – понять, что происходит с собеседником в диалоге о кадровом резерве. Разбирали конкретное взаимодействие с конкретным подопечным. Что стоит за словами: «Я получаю свою зарплату, а сейчас на меня навесят дополнительную ответственность за три копейки». Разделяли, как ответственность увязывается с материальной и нематериальной мотивацией. Учились видеть эмоциональные и рациональные посылы человека. Часто выявляли, что за всеми аргументами стоит страх не справиться, а вовсе не упорное несогласие. Страх возникал там, где есть разрывы в компетенциях – фактические или иллюзорные. Тогда супервизант помогал подопечному сотруднику осознать ограничения и страхи. Осознанную позицию против развития занимало менее 10% людей. Остальные нуждались в поддержке, разъяснении и грамотном ведении.

Организовали занятия, в которых учли особенности сопротивления людей и их ограничения. Благодаря созданной системе поддержки и наставников, и резервистов, 92-95% сотрудников, на которых делали ставку, успешно прошли подготовку и квалификационные испытания.

2. Изменение корпоративной культуры

В крупной производственной компании приняли решение обновить корпоративную культуру. Корпоративный университет разработал изменения и методологию внедрения новшеств, обучил руководителей – зрелых управленцев, которые не являлись специалистами в области обучения и развития. Именно им предстояло обеспечить результат на местах.

Задачей руководителей было разъяснить ценность изменений и вовлечь людей. Большинство членов коллектива восприняли изменения позитивно. Были те, кто тихо саботировали процесс и просто «сливались». Другие демонстративно бросали вызов новой системе. Появлялись коалиции «против».

У руководителей филиалов была общая задача, но индивидуальные трудности разбирали с каждым на сессиях супервизий тет-а-тет.

Вначале работали с осознанием себя и своих ограничений в процессе трансформации, понимали, как они сами становятся причиной того, что договоренности не создаются, вопреки честным усилиям. Кто-то говорил, что сам уже пережил столько изменений, и не все они были к лучшему. Он не мог быть хорошим транслятором новой культуры, так как сам сомневался. Мы прорабатывали сомнения, затем супервизанты обращались к своим руководителям для уточнения конкретных вопросов и получения гарантий. Так мы заботились о собственном ресурсе супервизантов, их системе внутренней уверенности, верований и лояльности.

Затем искали новые подходы к ведению диалога. Во-первых, перестали воспринимать их как оппонентов. Эти управленцы были очень привержены предыдущей истории развития организации, необходимость изменений для них была не очевидна. Их потребность в защищенности была поставлена под вопрос. Стало очевидно, что диалог с каждым из них нужно выстраивать с позиции заботы об их стабильности и безопасности.

Потребовалось 3-4 сессии с шагом в месяц. С каждым разом процесс внедрения новой культуры шел более легко и просто. Через полгода компания достигла устойчивых результатов.

3. Повышение эффективности команды в ситуации форс-мажора

Изменение геополитической ситуации в 2022 году заставило компанию оперативно пересматривать рынки сбыта. В новых условиях продуктивность команды из 12 человек спала, коллеги перестали слышать друг друга, хотя знали, что могут быть эффективной командой (тем же составом успешно преодолели вызовы пандемии).

До сих пор разнообразие альтернативных мнений было успешной стратегией. Теперь привычный паттерн создавал ограничения: требовались быстрые решения и ясность, за кем закреплена ответственность. Форс-мажор требовал структурирования и иерархии, к чему команда не привыкла.

На командной сессии супервизии каждый высказал мнение о сложившейся ситуации. Помимо диалога, поработали со скульптурой, пространственными якорями, метафорами, организационной доской – подобные проективные методики позволяют увидеть целостный образ происходящего внутри коллектива. Команда осознала: несмотря на высокую степень уважения и признания вклада каждого, сейчас нужна упорядоченность действий. Меньше пространства на обсуждение, больше фокуса на движение. Удалось увидеть, что авторитарный инструментарий тоже полезен – в конкретном случае, по предварительной договоренности, чтобы не разрушать систему отношений. Это мера для разрешения текущей ситуации.

В результате внедрили новые процедуры ведения совещаний, согласований. Каждый понял, как нужно изменить собственную систему коммуникации внутри коллектива. Это сохранило ценность личности и позволило идти дальше. Сейчас продукты компании успешно реализуются на новых рынках.

4. Продажи стратегическому клиенту

Руководитель отдела продаж долго обхаживал важного потенциального клиента. У него были определенные ожидания по условиям сделки; клиент хотел небывалых преференций. Ситуация сильно давила на опытного профессионала, желанное подписание контракта не приближалось.

Он пришел на сессию супервизии с задачей посмотреть на себя: что еще необходимо изменить в себе, чтобы стать эффективным партнером для своей компании и продвигать ее интересы, при этом выстроить качественное долгосрочное партнерство с клиентом. Разобрали детали, связанные с бизнесом клиента:

- Кто и какие решения принимает.

- Какие противоречия присутствуют на той стороне.

- Какой на самом деле продукт клиент хотел бы купить.

- За что они готовы и за что не готовы заплатить.

- За счет чего можно увеличить стоимость и за счет чего можно уступить.

Обсудили, что ценно для работодателя: на чем нужно настаивать, что не в приоритете. Через три сессии руководитель отдела продаж нашел свое решение. Контракт был подписан на устраивающих обе стороны условиях. Сложилось долгосрочное партнерство, уже более полутора лет компании продуктивно работают, даже выступают на конференциях вместе. Более того, благодаря рекомендациям компания подписала несколько новых контрактов.

Почему супервизия работает для наставников

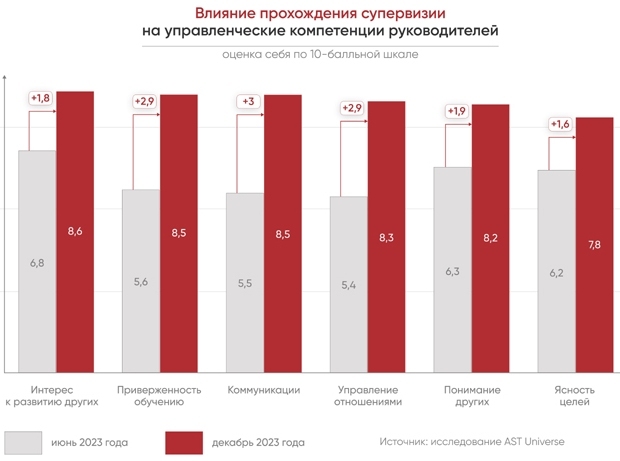

В 2023 году мы провели пилотное исследование о том, как прохождение супервизии руководителями, выступающими в роли наставников, влияет на их управленческие компетенции. Исследование проводилось в государственной организации с 12 тыс. сотрудников, руководители которой проходили супервизию более полугода. В исследовании приняли участие 20 менеджеров разного уровня, которые оценивали свои компетенции в начале и в конце периода по 10-балльной шкале, где «1» – очень плохо и «10» – отлично.

Изначально респонденты оценили собственные компетенции средне, присвоив им баллы «5» и «6». После прохождения супервизии в течение шести месяцев был зафиксирован рост самооценки по абсолютно всем изучаемым компетенциям на 1,6-3 балла.

Респонденты отметили возросшую уверенность в себе и своих управленческих компетенциях. Они были довольны новыми инструментами управления и влияния, стали более эффективно решать задачи и выстраивать отношения:

- Смогли занять развивающую позицию по отношению к подчиненным: «В решении вопроса даю возможность сотруднику найти самостоятельно варианты ответа и почувствовать себя на месте другого человека».

- Улучшили навыки вертикального и горизонтального взаимодействия: «Обсуждение интересующих тем с коллегами разного уровня помогает увидеть разницу в восприятии и найти лучшие идеи». «Мне удается обеспечивать стабильное качество взаимодействия между вышестоящим руководством и линейным персоналом».

- Научились более четко и конкретно ставить и выполнять задачи: «Практика выстраивания целостности и ясности задач помогает эффективно решать их».

- Наиболее ценно то, что руководители стали осознавать себя как центр влияния: «На собственном примере показываю возможность и способы самореализации и саморазвития». «Я осознаю себя, как инструмент влияния и силы. И, в первую очередь, это проявляется в том, что я оцениваю последствия каждого своего поступка и слова. Я понимаю, что транслируемая мной позиция формирует в коллективе общую атмосферу и рабочий настрой».

Также читайте:

Статья - отличная !

О развитии, задачах, их связи с корпоративной культурой !

Всё здорово ! Но не для России-Матушки.

У нас важен патриотизм, а не рационализм !

В стране тренд на напор, а не на компетенции !

Стратегией должно стать тактическое мышление !

Поэтому пора меняться.

Renault не смог. И нет его в стране.

Кто не согласен, есть паром. Отчалить...

Если Вы серьезно задумываетесь над взращиванием Наставников - значит у Вас текучка кадров.... Устраните (возьмите под управление) текучку и следом тема наставничества резко снизит свою остроту...

Не согласна с Сергеем. Работала в одной компании, где двое из сотрудников отдела не готовы были делиться своими знаниями и умениями. Одна потому, что лицемерка и "стукачка" с низкой самооценкой. Периодически в мой адрес были сказаны такие слова, которые подтверждают это. Причину поведения второй коллеги я не знаю, но осмелюсь предположить - низкие знания.

Ирина, спасибо что поделились собственным опытом. Скажите, а зачем в той организации нужны были наставники? Почему был выбран именно такой способ обучения и развития персонала? И почему именно таких людей назначили наставниками?

вот бы почитать хоть один практический пример с цифрами....

Наставлял в свое время юных геологов.

В течение месяца геолог на промысле должен совершать некие действия, которые приводят к поддержанию уровня добычи, а также вести документацию и контролировать эксплуатацию фонда.

За уровни добычи - премия, за несоблюдение двух других пунктов - тюрьма

Весь процесс сопровождается специализированным ПО и расписан в календаре по датам.

Собственно наставничество сводится - к определенной дате научить пользоваться ПО.

За все про все 10к рублей в премию.

В целом не напряжно, только проверять надо чтобы не накосячили.

Обычно на третий месяц начинают справляться сами.

Согласен с выводами авторов статьи, что для того чтобы менять культуру компании (влиять на сотрудников), надо чаще с ними общаться.

Практическое дополнение: от технологии — к философии.

Вполне согласна с автором, что системная супервизия - это мощнейший инструмент для работы с глубинными установками наставников и преодоления их сопротивления. Однако хочу добавить, что супервизия становится максимально эффективной тогда, когда она опирается на базовую технологию обучения.

Прежде чем работать с "хочу/не хочу", нужно дать инструмент "как".

Сначала - технология. Взрослого, опытного специалиста сначала нужно научить, как учить других взрослых. И здесь незаменимы проверенные методики, такие как TWI (Training Within Industry). Да, она блестяще зарекомендовала себя на производстве, но ее принципы «Разложи операцию на шаги», «Объясни ключевые моменты», «Покажи на примере» универсальны.

Офисная работа - это тоже процессы. Работа менеджера, специалиста по продажам или бухгалтера состоит из повторяющихся операций и алгоритмов (проведение совещания, подготовка отчета, работа с возражениями, закрытие месяца). Всему этому можно обучить по четкой технологии, аналогичной производственной. Сначала мы даем наставнику эту самую технологию - четкий каркас для передачи опыта.

Затем - супервизия. И уже потом, когда наставник вооружен методикой, но сталкивается с трудностями (непонимание со стороны стажера, внутреннее сопротивление, сложные случаи), в работу вступает супервизия. Она помогает «нарастить» на технологический каркас «мягкие» навыки: осознанность, гибкость, умение работать с разностью ценностей.

Таким образом, идеальный путь подготовки наставника - это сочетание "жесткой" технологии обучения (например, адаптированной TWI) и "мягкой" системной супервизии.

Технология отвечает на вопрос "КАК учить?" и дает уверенность.

Супервизия отвечает на вопросы "ПОЧЕМУ не получается?" и "КАК учить лучше?" и развивает мастерство.

Такой двухуровневый подход позволяет не только преодолеть сопротивление, но и создать прочный фундамент для корпоративной культуры развития, где наставничество — это не только призвание, но и оснащенность понятными и эффективными инструментами.

согласен и добавлю

1. в организации должны быть стандарты работы. Наставник который учит как сам НЕпонял процесс - вариант испорченного телефона, утяжеленный авторитетом.

2. далеко не каждый грамотный спец может адекватно рассказать - учить это отдельный скил и он есть далеко не у всех. не все хотят и могут его приобретать.

3. как учить взрослых - есть отдельные курсы. главное отличие - учитель не авторитет как в школе по умолчанию - для начала он должен себя показать как спец.

4. супервизия в первую очередь это сравнение а тому ли и так ли учит наставник. насколько он соответствует стандарту. в статье я этого не увидел. и вообще у меня сложилось мнение что автор видит супервизию как оценку софт-скилов. тогда как наставничество как элемент онбординга это в первую очередь про хардскилы и только потом все остальное. по крайней мере работодателю система наставничества в основном нужна именно для трансляции хардскилов.

5. если в конторе культура курятника (клюй ближнего ср№ на нижнего) то никакие супервизии не помогут