Консалтингом я занимаюсь уже шестнадцать лет. Восемь лет назад я решил написать про него книгу. Три года назад сел за работу. Дальше все напоминало известный анекдот: «работаю на кроватном заводе, выношу по запчастям, а как начну собирать – то пулемет, то зенитка…». Не выстраивалась логика от слова «совсем». Попытавшись разобраться, копнул глубже и с удивлением обнаружил, что консалтинга как самостоятельной дисциплины не существует. А есть сборная солянка из трех частей.

- Первая часть – нелегитимный аутсорсинг. В отличие от обычного аутсорсинга, где сторонним подрядчикам отдают то, что отдавать можно и нужно, здесь под видом консультирования пытаются «аутсорсить» то, что нельзя. Внедрение систем управления, отделы продаж под ключ, написание стратегии, реструктуризация бизнеса и прочие ужасы нашего городка.

- Вторая часть – нелегитимная психотерапия. В отличие от обычной терапии, когда пациент приходит к доктору лечиться, здесь клиент приходит, чтобы духовно расти. Или учиться. Или развивать бизнес. И под видом всего перечисленного пытается лечиться втихую, никому не признаваясь, даже себе.

- А третья часть – это обучение. Эта часть легитимная, поскольку любая консультация и есть передача знаний и навыков. Правда, слово «обучение» звучит недостаточно пафосно.

И мы имеем сборную дисциплину – консалтинг – которая состоит из двух нелегитимных частей и одной непафосной. Но такой ее создал рынок, и свой вклад внесли обе стороны.

Кто заказывал музыку

Обучение всегда идет через ошибки, потери, удары лицом о реальность и соответствующие ощущения. Чтобы учиться, надо быть готовым к встрече с ними. Для этого нужна определенная сила духа. Те предприниматели, кто ею обладает, могут учиться где угодно и у кого угодно. Но их всегда немного, и в объятия консультантов они не спешат.

У остальных же сила духа бывает изрядно потрепана. Клиентами, конкурентами, тушением пожаров и бегом по кругу. В нашем мозгу за силу духа (за волевые решения) отвечают вполне конкретные участки в коре больших полушарий. Они быстро устают: мы можем принять лишь определенное количество решений за период, после чего они истощаются и отключаются. А что самое неприятное — те же самые участки отвечают и за когнитивные процессы. То есть, если у нас истощился ресурс волевой, с обучением тоже ничего не выйдет.

Клиенты с истощенным волевым ресурсом учиться не могут. Поэтому идут двумя путями.

Те, у кого остались другие ресурсы (агрессивность, деньги, запас прочности бизнеса) обычно пытают счастья в нелегитимном аутсорсинге. Чем черт не шутит – вдруг удастся прогнуть какого умника, и он все сделает вместо меня? У умников с деньгами бывает не очень, поэтому периодически их прогибать удается. При определенном везении – и с некоторыми результатами.

А вот те клиенты, у которых и с другими ресурсами напряг, идут к консультантам с целью иной. За пониманием, сопереживанием, эмоциональной поддержкой, утешением. То есть, в неосознаваемой надежде «подзарядить» севшие «батарейки» и вернуть свою психику в работоспособное состояние. Им нужны тренинги с клоунадой, играми и возможностью слить на кого-то лишние эмоции. Мотивационное шоу и прикоснуться к гуру. «Коучинги», где говорят не о деле, а «по душам». И так далее.

Уровни обучения

Казалось бы, давайте будем предлагать исключительно обучение и искать клиентов, готовых учиться по-настоящему — и наступит, наконец, счастье.

Любой консалтинг и начинается с обучения. Эксперт может что-то сделать сам. Но как только появляются другие люди, с которыми он своей экспертизой должен делиться — он, по сути, начинает их обучать, и неважно, как это кто называет.

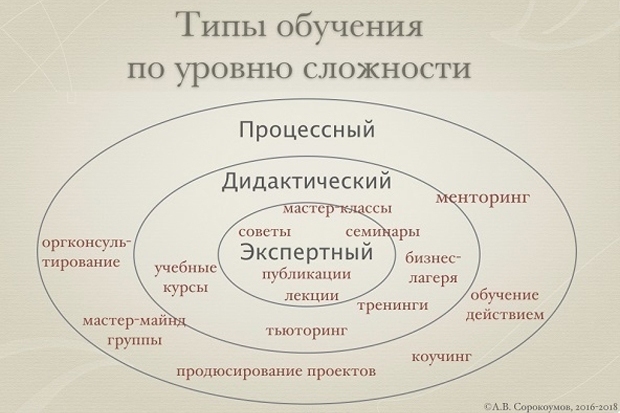

В зависимости от того, сколько сил и умений эксперт прикладывает к обучению других, можно выделить три уровня сложности:

На самом нижнем уровне находится режим «эксперт излагает». Это вопросы-ответы от эксперта, советы от эксперта и рассказы от эксперта о том, как тут все устроено и работает. Эксперт учить не обязан, спросили — ответил. Кому надо, тот возьмет.

Дальше лежит «дидактический» уровень. Здесь преподавание ведется целенаправленно, чтобы ученик научился. К экспертным знаниям/умениям здесь добавляется методика обучения. На этом уровне учат конкретному предмету, в изолированной среде (в основном, в аудитории), здесь также контролируют и исправляют усвоение.

А на самом верху находится обучение в процессе. Здесь ученик работает в поле, решает конкретную задачу, а рядом идет наставник и помогает ему эту задачу решать, попутно обучая его всему, что нужно, в плотном контакте с реальностью.

В консалтинге есть процессный режим, где консультант сопровождает изменения. Коучинг и менторинг — это сопровождение в виде «встреч в перерывах» между событиями. Обучение действием и mastermind группы — то же самое, но в режиме малых групп.

В теории все это выглядит красиво, но на практике есть нюансы.

Ошибка исполнителя

Консалтингом мы могли бы назвать ту часть обучения, которая проводится в процессном режиме. Здесь эксперт одновременно и учит своего клиента, и подстраховывает его, и движется вперед вместе с ним. Но это в идеале. На деле же, чтобы работать в процессном режиме, нужно много чего знать и уметь. С одной стороны, обладать сильной экспертизой, поскольку задачи, с которыми вы столкнетесь, могут оказаться весьма сложными, а цена ошибки – немалой. А с другой стороны, нужно уметь обучать клиента в процессе. Передавать знания и тренировать навыки под конкретную ситуацию. Адаптировать это все под личность клиента, его скорость и стиль работы. А самое главное – сдерживать себя, позволяя человеку все делать самому, ошибаться и исправлять ошибки.

Для большинства экспертов эти умения лежат приблизительно там же, где и грамматика языка скифов. Плюс клиент не всегда горит желанием так работать. Поэтому рано или поздно эксперту это все надоест, он попытается отодвинуть клиента и сделать все сам.

Так появляется нелегитимный аутсорсинг.

В преподавании такой эксперт тоже долго не задержится, по этой же причине. Поэтому на дидактическом уровне остается профессура в университетах (как этакие коллекторы знаний, не всегда с практическим опытом), плюс те, которые учат других в надежде научиться сами. Как правило, подобные специалисты в процессный режим не спешат. Там сразу же видно отсутствие экспертизы, и клиенты, которым действительно надо научиться, это быстро понимают и уходят. Правда, эти клиенты то же самое понимают и в классе. И тоже уходят.

А во всевозможных классах, тренинговых аудиториях и бизнес-лагерях остаются те, кто тоже не хочет идти в процесс – ведь он фрустрирует, а волевой ресурс истощен. Учиться в аудитории они тоже не особо настроены, ибо когнитивные способности исчерпаны вместе с волевыми.

И когда с одной стороны нет (или недостаточно) экспертизы, а с другой – нет жажды ее получить, плюс стороны находятся не в опасном поле, а в уютном классе с обедом и кофе-паузами, их взаимодействие неуклонно скатывается в сферу взаимных психологических игр.

Так образуется нелегитимная психотерапия.

Есть еще одна прослойка специалистов. У них нет ни экспертизы, ни умения обучать. Поэтому они предпочитают исключительно лекционный формат, исключительно со сцены или в записи — чтобы не встречаться ни с реальными задачами, ни с живыми учениками. Это инфобизнес.

Проблема встретиться

Этим летом в роли участника я посетил трехдневный бизнес-лагерь. Мне очень понравились мастер-классы от действующих предпринимателей. Практически на каждом из них я слышал, как негативно они относятся к нашему брату-консультанту. И полностью с ними соглашался.

Если для решения задачи управления шефу достаточно сходить на курсы по Excel и расшарить одну таблицу на семь компьютеров подчиненных, он имеет право так относиться к специалистам, кто для решения этой же задачи предлагал программы за сотни тысяч долларов.

С другой стороны, мы с коллегой провели две учебные программы для оргконсультантов. Среди учеников было немало тех, кто при должной практике смог бы стать хорошим специалистом в этой сфере. Но каждый раз, когда мы в игровой форме моделировали рынок консалтинга, на котором они встречались с типовыми «клиентами» (которых играли их же коллеги) — мы воочию наблюдали, как этот рынок пытался их сломать. Либо «прогибая» в позицию бесправного подрядчика. Либо превращая в этаких «клоунотерапевтов». А если это не удавалось, выталкивал наружу — в гордое высококвалифицированное одиночество.

Поэтому ни консультантам, ни клиентам, положа руку на сердце, я бы не рекомендовал идти на массовый рынок. Пока не научишься разбираться в контрагентах, вероятность встретиться с неподходящим приближается к ста процентам. И эта встреча может оказаться последней.

Анклавы для выживших

Если представить рынок консалтинга в виде карты, мы увидим две обширные области, которые переплетаются друг с другом как щупальца спрута.

В одной из них население верит во всякого рода спасителей-гуру, поэтому здесь процветают всевозможные религиозные объединения: церкви успеха в бизнесе, культы личностного роста и секты уникальных технологий.

В другой области идет постоянная война: либо одна сторона прогибает вторую и обращает в рабство, либо другая успевает вовремя смыться с чемоданом денег и выпрошенной благодарностью.

Между этими областями можно найти небольшие аристократические клубы, где все чинно и гладко, обсуждаются важные вопросы и слушаются лекции. Правда, с результатами там не так хорошо, как хотелось бы, но все довольны и хотят еще. Я сам однажды владел таким.

И уж совсем редкие явления – это конспиративные квартиры для тех, кто выжил, пройдя через эти три области. Консультантов там встречаются два типа. Первый – это эксперты, которые по каким-то причинам не могли отказаться от учеников. И однажды научились с ними работать. Вторые – изначально учить людей умели, но с экспертизой дружили не особенно. Однако у них хватало смелости выходить со своими подопечными в поле и нарабатывать экспертизу вместе.

Со стороны клиентов это, как правило, опытные аболиционисты. Рабство они осуждают, но и чемоданами денег разбрасываться не спешат. Постепенно такие научились работать и с консультантами: кто-то рассказывал, как выстраивал воронку привлечения консультантов, которая была едва ли не более сложной, чем у большинства консультантов воронка продаж.

Главная проблема этих анклавов в том, что маршруты к ним не простроены. Большинству приходится пробиваться на ощупь, и многие сходят с дистанции задолго до финиша.

К вопросу о языках

А маршруты эти простроить невозможно. У разрозненных групп «выживших» на этом рынке отсутствует общий язык. Здесь описание маршрута, понятное одним, будет звучать как китайская азбука для других.

Описание маршрута – это понимание, как должно выглядеть правильное обучение. Для большинства из этих людей оно приходит на интуитивном уровне. Они могут сказать, что хорошо, а что плохо, но далеко не всегда способны объяснить, почему. Те явления, которые они чувствуют, не имеют названий.

Как-то, в порядке практики, рассказывая своей учительнице языка о проблемах, которые я решаю в работе, я рассказал про два явления: «рэкетный запрос» и «терапевтический сговор».

Рэкетный запрос – это просьба клиента, удовлетворять которую нельзя: чтобы ему помочь, нужно действовать по-другому. Но клиент настаивает и шантажирует – как рэкетир из 90-х. Ежели консультант «прогнется» под эти требования и попытается их исполнить, между ними возникнет «терапевтический сговор». Они оба пойдут по пути, который предложил клиент. Этот путь будет тщательно обходить важные задачи, которые нужно решить. Но приближаться к ним или даже говорить про них не будет никто. Клиент – чтобы не встречаться с фрустрацией, консультант – чтобы сохранить клиента.

Как только я это рассказал, мне привели кучу примеров, как это выглядит в работе репетитора. И как эти два термина помогли полностью изменить принципы отбора учеников и нюансы работы с текущими.

Главное – правильно назвать то, что мы видим или чувствуем. Дальше мозг сам справится.

Язык процесса и язык результата

Если посмотреть на рынок консалтинга, можно увидеть, благодаря чему в некоторых областях начинается быстрый рост. Там кто-то смог предложить язык, понятный обеим сторонам. В начале 2000-х это была система сбалансированных показателей. Потом на рынок стремительно влетел Адизес. Для айтишников появился Agile. Для крепких хозяйственников – Голдрат.

Книги и статьи на эти темы хорошо рассказывают, как нужно работать, и плохо – как научить людей работать так, как написано. Они описывают результат, идеальную картину. А вот идти к этой картине и учить людей приходится на свой страх и риск. Поэтому каждый раз такая вот новая методика обязательно скатывается в жалкую пародию на себя. И вот уже мы имеем церкви оптимизации процессов, культы свидетелей Ицхака и секты скрамоверов. А бойко настроенные товарищи уже давно заказывают бережливое производство под ключ.

Так что книгу о консалтинге я решил не писать, как и про стратегию, команду и решение проблем бизнеса. Про результаты написано уже много. А вот язык, описывающий путь к ним, нам бы не помешал. И у меня снова получилось, как в анекдоте: «альтернатива, сынок – это утки». Я решил написать книгу про обучение.

Возможно, Вы никогда не занимались с тренерами, или Вам с ними не везло. Но описанное Вами поведение тренера подходит только для двух ситуаций:

Поясню на примере. Когда я в детстве пришла в секцию волейбола, то первое, чему нас начал учить тренер, это не подавать/отбивать мяч, а правильно падать.

И если бы закатыванию камня на гору меня учил такой же грамотный тренер, то, думаю, прежде всего он научил бы меня оценивать, сколько у меня осталось сил, и умело выскакивать из-под камня раньше, чем силы закончились.

В консультировании примерно так же: Вы либо помогаете клиенту приобрести нужный ему опыт, либо решаете вместо него его текущие задачи. Последнее для клиента приятнее, а для Вас проще и выгоднее.

Возможно, Эльвира, вы никогда не работали в полевом режиме. Там не всегда можешь выбирать размер камня.

Но в любом случае, я не вижу смысла продолжать эту полемику дальше.

Можно предположить, что есть всё таки случаи, когда консультантов признают ))) Это внутренние консультанты, которые заслужили авторитет непосредственно на своей работе, и пишут свои статьи, передают опыт ...

Как показала практика социальных сетей, они то как раз больше всех и не любят внешних консультантов, и ещё терпеть не могут преподавателей ))) Это интересный феномен, когда они практически уже и Внешние консультанты, раз пишут статьи и консультруют вне своей работы ...

могу предположить критику, но просто как ассоциация без обид, для внутренних и внешних консультантов )))

Стругацкие "Улитка на склоне", 7 глава.

Александр, хочу оформить предзаказ на Вашу книгу об обучении. Что я должен сделать??

лучше всего - добавьтесь в друзья на фб

Если книга про обучение будет написана таким же заумным, иносказательным языком, то пользы от неё будет мало.

Консалтинг существует.

Это самостоятельная дисциплина.

Консалтинг начинается не с обучения, а с диагностики.

Консалтинговый процесс есть преобразование, а не обучение.

Обучение - один из аспектов консалтингового процесса.

По большому счету, внутренних консультантов не бывает. Консультант - это всегда внешняя позиция по отношению к клиенту.

Если опытный специалист, эксперт работает в компании и консультирует других сотрудников - это "внешнее" только по отношению к коллеге по работе.

Очень актуальная статья.

Очень много узнаваний: «Книги и статьи на эти темы хорошо рассказывают, как нужно работать, и плохо – как научить людей работать так, как написано».

Через многое пришлось пройти самому.

С выводом тоже согласен.

Вопрос - чему учить?

За долгие годы проведения оргизменений накопил кое-какой опыт и решил его легитимировать, оперевшись на фундаментальную теорию.

Каково же было мое удивление, что такой теории – нет!

Именно поэтому появляются и процветают культы и культики различных гуру с одной стороны, а с другой нагромождения глыб системного или кибернетического подходов. Жаль только к реальности все эти конструкты не имеют никакого отношения.

В итоге пришлось начинать с самого начала. Отвечать на простые вопросы – что такое Менеджмент и что такое Менеджер?

Так появилась «Общая Теория Менеджмента», построенная по естественнонаучным правилам.

Появился предмет, которому можно обучать.

Появился язык общения. Появились объективные знания, которые не зависят от частного мнения Заказчика и от частного мнения Консультанта.

Появилась почва под ногами.