Инновационная деятельность – это вечный реактор эволюции качества жизни человека. Без инноваторов человечество, в большей его части, осталось бы навсегда первобытным и примитивным. Философский вопрос: что было бы лучше для экосистемы нашей планеты: оставаться человечеству на нулевой ступени развития или эволюционировать? Как факт, современное человечество стремительно движется вперед, находясь в постоянной борьбе за выживание, в естественной мотивации к познанию мира и к самосовершенствованию. Вернуть нас к истокам первозданного мира сможет ненадолго только вселенская катастрофа.

В основе эволюции человеческой популяции лежит постоянный поиск и модернизация орудий труда и способов производства с целью создания уникального нового продукта, который наилучшим образом удовлетворит потребности человека. В этом смысле инновационную деятельность справедливо рассматривать как перманентное соревнование старых товаров с новыми, которые приходят им на смену. По мнению австрийского ученого Йозефа Шумпетера, инновации – это не просто нововведения, а экономическая категория, которая предопределяет рост объемов производства на основе использования новых технологий.

Центры инновационных идей и производства

Почему за 10 лет Сколково не стал искрой пламени инновационных изменений в России? Если посмотреть в исторической ретроспективе на количество изобретателей русского происхождения, то Россия – родина многих выдающихся мыслителей и первопроходцев в разных отраслях науки и техники. Но если взглянуть на современную географию производства и применения инновационных объектов и технологий, можно отметить, что большинство центров такого производства, к сожалению, не в России. Да, многие бренды локализуют свое производство в нашей стране, но ведь родина этих локализованных брендов – не Россия

Инновации и производительность

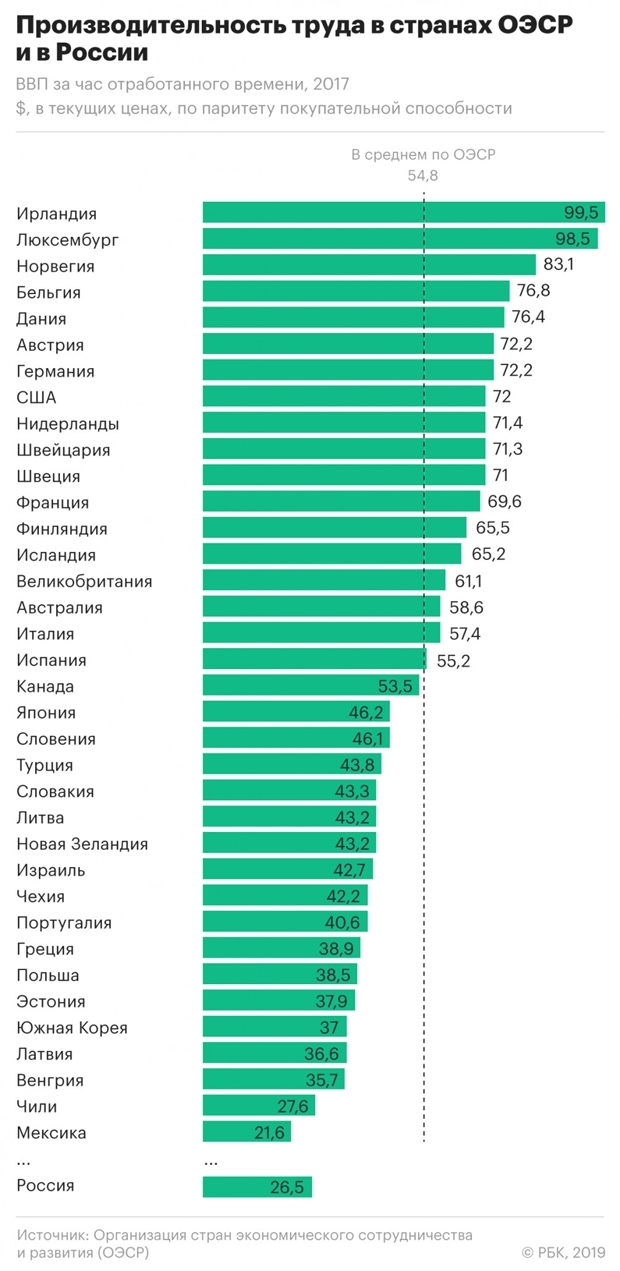

Сопоставляя в мировой системе координат низкий уровень внедрения инноваций и низкую производительность труда в России (смотрите данные в гистограмме ниже), можно предположить, что это две взаимосвязанные категории.

Недавно ознакомился с интересным отраслевым рейтингом. Предвижу реакцию экспертов в сельском хозяйстве, которые скажут, что данные в таблице некорректные, что источники информации ангажированные. Заранее согласен с возможными протестами и с интересом готов посмотреть и проанализировать какие-то другие рейтинги из других источников.

Россия – самая большая страна по территории и это факт, но, анализируя данные в таблицы, задумываешься над невыигрышными для нас фактами:

- Россия только на 3 месте по площади пахотных земель.

- Россия только на 7 месте по объему производства зерновых продовольственных сортов.

- Если пересчитать объем производства с 1 га пахотных земель, то продуктивность нашего сельского хозяйства в 10 раз ниже, чем в Великобритании.

У меня не получается игнорировать вопрос про отставание в продуктивности и производительности труда.

Почему отстаем в 10 раз от Великобритании

Очевидно, чтобы понять причины отставания, необходимо посмотреть, какие лучшие практики используют местные аграрии, как работает сельское хозяйство в этой стране.

Великобритания – родина ресурсосберегающей технологии точного земледелия, внедрение которой позволяет существенно повысить урожайность при оптимизации расходов за счет дифференцированного подхода к проведению агротехнических работ. В графстве Саффолк в течение нескольких лет проводили картографирование полей, покоординатный анализ почвы и урожайности. Постоянный покоординатный мониторинг полей позволил точно и своевременно диагностировать развитие посевов на каждом участке поля и проводить агротехнические работы с учетом потребностей растений на участках, что способствовало максимальному раскрытию генетического потенциала растений, повышению урожайности культур и снижению издержек.

Технология точного земледелия трансформировалась в сложную систему управления агропредприятиями, в которой задействованы комплексы инновационных технических и программных продуктов, в том числе беспилотные технологии, GPS-позиционирование и телеметрия. Масштабирование и массовое использование данного технологического комплекса позволяет максимизировать эффективность сельского хозяйства. Это и есть передовой опыт и практика, которые нужно изучать и использовать.

Исторический экскурс

В 1920-х годах в экономически развитых странах набирала обороты третья промышленная революция. В это же время молодая советская республика боролась за свое существование. Скорейшая модернизация сельского хозяйства – одно из важнейших направлений развития страны. И перед руководителями советской аграрной отрасли стояла сложнейшая задача: быстро перевести отрасль на новые формы производства и перейти от ручного труда на конной тяге к моторным технологиям и к максимальной механизации.

Как это сделать быстро и эффективно на всей огромной территории страны в условиях сложной политической, экономической и социальной обстановки? Закупить иностранные тракторы, комбайны и другую технику и раздать колхозам? Но крестьяне не умеют ее эксплуатировать. Обучить миллионы крестьян управлять и обслуживать новую технику? Это слишком долго и сложно по причине низкого уровня общего образования жителей сельской местности.

Руководители отрасли нашли гениальное, с организационной точки зрения, решение. Были созданы территориальные районные машинно-тракторные станции (МТС) с парком техники и с подготовленными квалифицированными специалистами. Колхозы в соответствии с сезонным планом полевых работ отправляли в МТС заявки и получали технику и специалистов.

Создание МТС позволило в короткие сроки массово и эффективно использовать на полях инновационную технику и, как следствие, повысить объемы производства сельскохозяйственной отрасли в целом. Кроме того, в инновационные технологии одномоментно были вовлечены не только сотрудники МТС, но все труженики села, ведь техника эксплуатировалась рядом с ними и при их непосредственном участии. А специалисты МТС делились с работниками своими знаниями и опытом.

Аналогия

События вековой давности удивительно точно повторяются на новом витке развития:

- Новая промышленная революция.

- Бурное технологическое развитие в экономически развитых странах и глубокое отставание у нас.

- Требуется гениальное организационное решение для устранения технологического отставания.

- Требуется массовое вовлечение отраслевых специалистов в инновационное технологическое развитие и повышение уровня технической грамотности.

Базовым отличием промышленной революции 4.0 от предыдущих является глобальная трансформация всех сфер жизни общества под натиском кибер-технологий и систем.

Активности

На разных уровнях государственного управления и в среде частного бизнеса идет много разговоров о цифровых решениях и продуктах, в том числе в сельском хозяйстве. Есть ведомственный документ «Цифровое сельское хозяйство». Есть отличные цели на период до 2024 года, в том числе, рост производительности труда в 2 раза. После ознакомления с этим документом становится понятно, что цифровая платформа сельского хозяйства создается для лучшего администрирования отрасли, для оперативного сбора данных. И это тоже хорошо, но собрать данные – не значит повысить эффективность отрасли. В этом многостраничном документе нет ответа на главный вопрос, как сделать инновационные агротехнологии доступными для простого фермера. Доступность инноваций для массового потребителя – ключ к отраслевому успеху и лидерству. Сегодня только крупные агрохолдинги могут себе позволить использовать беспилотный флот и современную технику для дифференцированного внесения удобрений, средств защиты растений и полива.

Замечательно, что работает система грантов, создаются льготные программы кредитования и лизинга техники. Но вот по существующим планам увеличения банка пахотных земель есть вопрос, зачем? Ведь, если нет понимания – как повысить продуктивность на задействованных полях до уровня стран-лидеров, то разве на новых полях мы будем более продуктивны? Во всей этой стратегии нет чего-то главного, нет гениального решения, нет направления прорыва.

Мотивация

Рассмотрение инноваций через призму экономики делает очевидным ответ на вопрос – нужны ли инновации бизнесу и важны ли инновации в государственном отраслевом строительстве. Конечно, нужны и важны! Ведь это приводит к росту производства и продаж, к лучшему качеству и уровню жизни людей.

Россия – страна с огромными ресурсами и с низкой мотивацией на их рациональное и эффективное использование. Зачем работать над повышением эффективности уже используемых пахотных земель, если можно распахать новые.

Нельзя сказать, что в России нет деклараций, лозунгов и призывов активно поощрять и внедрять инновации. Есть большие бюджеты и некая система поддержки инноваций, инертность которой определяется немотивированностью, консерватизм – дремучестью и невежеством, саботаж – страхом и закрытостью системы.

Недавно обсуждал с профессиональным отраслевым сообществом идею сделать точное земледелие доступным для всех аграриев через создание сервисных компаний. Без каких-либо инвестиций со стороны областного министерства сельского хозяйства. Проблема, с которой столкнулся, характерна для любой отрасли. Профессиональные сообщества встают в глухую защиту от инноваций, начинают обсуждать инициатора инноваций, критиковать и игнорировать данные с общим быстрым выводом о том, что в отрасли все хорошо и ничего менять не нужно.

Система целеполагания

Зачем что-то менять? Ведь изменения – это всегда трудно, долго и небезопасно для участников. Проще работать, используя выгодную для себя систему координат. Во всех отчетах по сельскому хозяйству фигурируют цифры роста объемов производства и урожайности. Отлично! А если сравнить урожайность с другими странами, например с Ирландией, с Новой Зеландией или с той же Великобританией? Целеполагание как система координат для оценки уровня развития и эффективности отраслей и бизнеса расставляет все на свои места.

Отраслевая система целеполагания должна формироваться на высших уровнях государственного управления и каскадироваться на ведомства и хозяйства. Впрочем, разве кто-то запрещает свободным хозяйствам самим ставить себе столь амбициозные цели и создавать такие системы управления, которые приводили бы эти прогрессивные инновационные хозяйства в лидеры мировой отрасли?

Сложность пути инноваций

Технически и технологически сложные инновационные продукты почти всегда опережают готовность потребителя не просто к его использованию, а даже к простому пониманию потребительских выгод. И то, что инноваторам кажется элементарным и очевидным, массовому потребителю видится через призму сомнений и отсутствия пользовательского опыта. Потребитель не всегда способен быстро и точно оценить выгоды от использования инновационного продукта. Расхожая формула «спрос рождает предложение» не работает в инновационной отрасли. Спрос на инновационные товары растет по мере роста маркетинговых активностей и потребительского опыта использования нового продукта.

Немаловажный фактор – стоимость инновационного продукта. Штучный товар всегда дорог. Правильная ценовая политика и финансово обеспеченная маркетинговая стратегия приводит к повышению спроса и продаж, к росту объемов производства инновационного продукта. А это, в свою очередь, приводит к снижению себестоимости и конечных цен для потребителей. Инновации становятся доступными и массовыми в использовании.

Государственная поддержка

Запретов на инновации нет, но есть ли помощь? Инноваторам сложно спрогнозировать будущую результативность и эффективность своих проектов по причине большой неопределенности и турбулентности внешних факторов. Кроме того, фактическая доходность инноваций имеет отсроченный характер. Эти факторы требуют от владельцев идей достаточной финансовой прочности и устойчивости, которая обеспечивается надежными источниками финансирования. Есть такие финансовые источники – есть шансы к жизни у инновации.

Государство с его огромными финансовыми ресурсами – один из самых мощных финансовых источников, которое осуществляет свою деятельность в интересах и во благо налогоплательщиков. И государство в определенный момент должно становиться источником финансирования инновационных продуктов, которые обеспечивают лидерство и создают лучшие формы и методы государственного и отраслевого строительства.

Инноваторы и государство – это две субъектности, которые жизненно необходимы друг другу. Так должно быть.

Основа гениальности решений

Гениальные решения основываются на инновациях, существуют в амбициозной системе координат по целям и реализуются профессиональными командами. Все три составляющие являются важными и необходимыми. Отсутствие любой из этих составляющих обязательно превращает карету в тыкву.

- 100 лет назад советское сельское хозяйство благодаря гениальному решению прорвалось в технологический космос того времени.

- Идея профессора Стэндфордского университета сдавать инноваторам ведомственные земли положила начало Кремниевой долине в США. Ее резиденты – лидеры рейтинга самых крупных компаний США.

Два примера гениальных решений, которые были приняты и реализованы в разных экономических системах, руководителями с разными взглядами на экономический уклад жизни общества и государства. Но в обоих случаях были одни и те же источники успеха: ориентация на инновации, высокая мотивация и профессионализм инициаторов проектов и их команд.

В нашем мире открытое информационное пространство, огромное количество данных, известны все лучшие практики. Это отличная среда для рождения новых инновационных идей, для формирования системы правильных амбициозных целей и для развития профессиональных компетенций команд.

Фото в анонсе: flickr.com

Также читайте:

Там 1 га засеят, а у нас 10. Так что считать конечно же можно. Но надо же понимать, что если на каждый квадратный метр высыпать столько химикатов, сколько там. То это будет уже не сельское хозяйство, а химическая промышленность.

Согласно опросу, проведенному по заказу департамента сельского хозяйства (USDA), 52% изучают ингредиенты, входящие в состав того или иного блюда.

По данным института Гэллап, 45% американцев покупают исключительно органические продукты. 47% продуктовых магазинов полностью или частично торгуют органикой.

В Англии и США они имеют маркировку “organic”, в Швейцарии – “bio”, в Германии – “oecologisch”, во Франции – “issue d’agriculture biologique”.

Органические продукты производятся без применения консервантов, добавок “Е”, нитратов, пестицидов, генномодифицированных компонентов, гормонов роста, а их транспортировка бережно осуществляется в безопасной для здоровья упаковке.

Специальные органы контроля отслеживают посевной материал и методы переработки фермерского хозяйства или агротехнического предприятия, на котором производятся органические продукты.

51% американцев экономит на мясных органических продуктах, но покупает исключительно органические овощи и фрукты.

С 2011 года, органические продажи фруктов увеличились на 123%, а продажи органических овощей увеличились на 92%. Доля свежей зелени и других органических продуктов выросла на 94%.

В среднем цены такие:

$3.99 за коробочку с простой клубникой (450 гр) и $4.99 за такую же органическую.

$3.49 за 450 гр обычных персиков и $3.99 за органические.

Помидоры – $1.99 против $2.50.

Так может обеспечивать себя только качественными - органическими продуктами, а не гнаться за урожайностью с помощью генетики?

P.S. Практически все помидоры имеют модефицированный ген крысы и паука. Приятного аппетита!

Валерий, спасибо за развёрнутый комментарий. Согласен с Вашими предостережениями об опасности слепой гонки за рекордами. Опять сравниваем: лидеры по производству и потреблению органической продукции отнюдь не мы, а страны с исторически устойчиво развитым сельским хозяйством. Говоря о технологическом отставании, я понимаю, что нужно фокусироваться на комплексном подходе (генетика, техника, химия, почвоведение, мелиорация и др.). И даже в теме органики, которую Вы поднимаете, мы отстаём в совершенстве законодательной базы. Наше законодательство не защищает наши земли сельхозназначения от варварского использования, например в Волгоградской области и на Дальнем востоке.

Согласен! У нас вся продукция должна быть - органикой. Нам китайцы на земле не нужны, после них ничего не растёт. А кто-то же выдаёт им земли?

Поскольку работаю по совместительству доцентом кафедры института повышения квалификации АПК, то решил поучаствовать.

Проблему вижу в другом - все один к одному - как в промышленности, где мы тоже отстаем. Никаких принципиальных отличий. И решения должны быть те же - улучшение практики управления.

Верно! И я оптом же. Сельское хозяйство - это пример. Инновациями в целом и в каждой отдельно взятой отрасли у нас кто-то управляет и отвечает. Сколково в этом году исполняется 10 лет. А где прорывные результаты? На бумаге в отчётах.

тысяча извинений - это Вы о чём? 100 лет назад - это 1920 год

Лампочка Ильича, наверное.

А я уж полдмал - электромотыга)))

"Почему за 10 лет Сколково не стал искрой пламени инновационных изменений в России?"

Да потому что Сколково - обналом занимается, а всё остальное там - для дербанки и отвода глаз.

В Китае, кстати, центров инноваций около 1 300... И это, вкупе с нашей низкой производительностью, указывает на нашу главную проблему: Мы живём не так, как работаем, а так, как нами управляют. А управляют нами прекрасно. Только вот реальные цели и задачи этого управления - кардинально отличаются от оглашаемых. Я, кстати, даже не уверен, что наверху действительно идёт какая-то борьба за стратегические цели нашего развития. Такое ощущение, что году в 2007-8 нас окончательно слили.

Ну, посмотрим ещё чем закончится новая попытка поднять нашу микроэлектронику, отечественное производство элементной базы. Если опять просто бабки попилят и ничего не родят - значит, пора-таки валить (куда-нть а Латинскую Америку) или лет на 30 в анабиоз ложится. Чтобы проснувшись - спросить: "Русские свой айфон сделали? А президентом кто у нас щас? А-аа... Ну, тогда - добавьте мне ещё лет 30"))

Шутки шутками, но страна действительно в уверенном пике: https://www.youtube.com/watch?v=Cy-yAfHG-Jw Как говориться, следите за руками (ну или за KPI).

В общем, не решив главного вопроса - я не вижу особого смысла в обсуждении низкой производительности и трудности создания и внедрения инноваций. Это ж как дом на песке строить.

Вот потому-то люди и платят в Сколково до 38% за обнал. Хоть и чудовищные потери, но они снижают риск потерять вообще всё.

Можно ли пояснить, в чем именно гениальность принятого решения? Как же выжили фермеры всех остальных стран, где МТС не было и нет?