Российский рынок сегодня напоминает шахматную доску, где предыдущая партия закончена и фигуры на поле расставлены заново. Уход западных брендов в 2022 году стал лишь одной из точек в игре предыдущего периода. За какие-то пять лет взрывной рост технологий в эпоху коронавируса, мобилизация экономики и стремительное развитие отечественных брендов, трансформация потребительских трендов и смена медиаландшафта превратили Россию в другую страну.

В результате брендам, которые впервые входят на рынок или возвращаются, теперь придется работать не с привычной глобализацией, а с «гибридной реальностью», где успех зависит от умения балансировать между новыми правилами игры и запросом аудитории.

Характеристики новой эпохи

Пора забыть о вчерашних лекалах: побеждает сегодня тот, кто быстрее адаптируется к факторам новой эпохи. Давайте посмотрим на четыре из них.

1. Регулятор и партнер

Россия — это рынок с усилившейся ролью государства для защиты интересов страны как в экономике, так и в обществе.

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников 22 февраля, комментируя информацию о возвращении иностранных компаний.

Законодательные нормы и инициативы вроде закона о «приземлении» IT-гигантов, требований по локализации данных и производства, законопроекта о «российской полке» уравновешивают возможности как крупных и небольших игроков, так и отечественных производителей и транснациональных компаний.

К примеру, для получения господдержки иностранным автоконцернам нужно довести локализацию производства до 60%. Фактически это уже не просто «бизнес», а партнерство с государством в развитии страны: создание рабочих мест, поддержка местных сообществ, сотрудничество с российскими поставщиками.

В социальной и медиасфере появились новые правила маркировки рекламы в интернете, блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков приравняли к СМИ. На защиту от манипулирования направлены новые нормы закона об «иноагентах», усилении ответственности за распространение фейков и экстремизма.

2. Потребитель больше не верит «глянцу»

Эпоха гиперпотребления закончилась и в России, и в мире. «Лояльность бренду» сменяется «лояльностью выгоде». По данным Группы компаний Б1 (ранее E&Y), в 2024 году цена при покупке товара была важна для 92% россиян (против 86% осенью 2023), качество – для 82% (78% в 2023). А в Европе внимание не на бренд, а на стоимость и качество товара 54% опрошенных обращали уже в 2022 году. В прогнозе на 2025 год Forrester пообещал падение лояльности к американским брендам на 25%.

В России фактор «прагматичного потребителя» усилился в условиях параллельного импорта. За три года китайские автобренды заняли более 60% российского рынка, не торопясь при этом выстраивать с российским потребителем эмоциональную связь, которая у него когда-то была с Toyota, Mercedes-Benz, BMW или Volkswagen. В результате лояльность россиян к автобрендам сместилась от «эмоций» к рациональной выгоде.

Дело не только в цене, но и в «травме ухода». Разумеется, людей обидело внезапное исчезновение брендов, которые десятилетиями убеждали их в своей преданности. Теперь всем брендам придется на деле доказывать, что они «всерьез и надолго». И здесь важна тонкая работа — без манипуляций и без «хорошей мины при плохой игре».

Представьте себе гипотетический бренд спортивной обуви. Возвращаясь, он изучает настроения аудитории, конкурентов. В нужный момент выходит с теплым сдержанным сообщением об открытии магазинов. К этому событию открывает новую линейку обуви, адаптированную под российский климат, дает специальные условия и расширенную гарантию. Через партнерство со спортсменами в регионах запускает проекты в России. Не устраивает шоу, а включается в работу по налаживанию жизни, общаясь с людьми в соцсетях. Такой подход встретит понимание аудитории.

А сделай бренд ставку на масштабную рекламу со знаменитостями, избегая общения и продавая продукт по самой высокой цене? «Ничего личного, просто бизнес» вызовет отторжение даже у завзятого фаната.

3. Патриотическая повестка

Самое сложное сегодня — учесть все многообразие проявления патриотической повестки: от курса на импортозамещение, технологического суверенитета, локализации производства и данных до роли «военкоров», чувствительности к национальному культурному коду, неодобрения «иноагентов» и аллергии на «англицизмы».

Чтобы стать «своим», мало перевести слоганы — нужно уловить особенности менталитета, атмосферы и тактично встроиться в политический контекст.

Обратите внимание, как после ребрендинга с незамысловатым названием «Вкусно — и точка» известная сеть не только сохранила свое меню и удержала потребителя, но и публично делает ставку на российских поставщиков.

4. Медиатрансформация

Четвертый вызов — тотальная медиатрансформация. Выросла роль Telegram, отечественных соцсетей, сформировались новые тренды в видеоконтенте, появились новые лидеры мнений.

Чтобы достучаться до аудитории, бренды осваивают работу с авторскими Telegram-каналами, создают собственные медиа, экспериментируют с интерактивными механиками и геймификацией, запускают иммерсивные спецпроекты на стыке онлайна и офлайна, налаживают контакты с нишевыми экспертами-«инфлюенсерами».

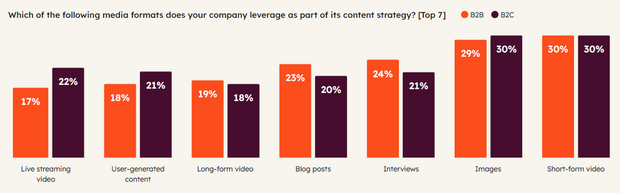

Как известно, привлечь и удержать внимание аудитории можно, только разговаривая с ней там и так, где и как ей удобно и интересно. Здесь наши форматы общения «бьются» с общемировой практикой. Например, вот как выглядит топ-7 медиаформатов в 2025 году по данным одной из ведущих платформ цифрового маркетинга HubSpot: онлайн-трансляции, пользовательский контент (UGC), фильмы, медиапосты, интервью, изображения, видеоролики.

Изображение: hubspot.com

Эффективность коммуникатора сегодня оценивается его умением профессионально создавать кампании на острие интересов аудитории.

Профессиональные вызовы для коммуникаторов в новых условиях

Вот только несколько задач, которые новая реальность ставит перед специалистами по коммуникациям (PR, MarCom):

- Научиться выстраивать диалог с аудиторией в ситуации кризиса доверия;

- Уметь работать в кросс-функциональном формате;

- Создавать кампании, точно попадая в потребности и ожидания своей аудитории;

- Вовремя улавливать новый запрос аудитории и изменения на рынке — и гибко адаптировать свои сообщения и продукт;

- Балансировать между глобальной концепцией бренда и локальными особенностями рынка.

А еще — проактивно действовать в «серой» зоне неопределенности, сохраняя репутационный капитал за счет наращивания доверия к организации.

Какие навыки будут определять профессиональный уровень коммуникатора новой эпохи? На мой взгляд это:

- Стратегичность мышления в работе с имиджем и репутацией.

- Аналитика данных, цифровая компетентность и умение работать с трендами.

- Эмоциональный интеллект, способность «эмпатично» общаться с самыми разными аудиториями.

- Скорость реакции, креативность, гибкость. И верность своим принципам.

Как иностранному игроку стать «своим» на российском рынке?

Секретов нет, все просто.

- Быть ближе к людям. Люди сегодня ценят искреннее и индивидуальное общение, которое предлагает решение насущных проблем человека. Главное, также помнить, что выбирая между «безликим брендом» и человеком, аудитория всегда выберет человека.

- Исходить из интересов человека. В эпоху «лояльности выгоде» люди ищут решение своей проблемы. Поэтому главная ценность организации или бренда — это объективная польза для человека. Так что стоит инвестировать в реальные проекты, качественные продукты и полезные сервисы, а не в «пиар ради хайпа».

- Встраиваться в локальный контекст. Чтобы стать «своим» на новом рынке, мало перевести сообщения и слоганы на русский язык. Нужно уловить культурный код, резонирующий с местными ценностями, и тактично взаимодействовать с ним, уважая его самобытность — и сохраняя естественность своего стиля.

- Мыслить в долгосрочной перспективе. Не бойтесь вкладываться в развитие, даже если отдача видна не сразу. И обязательно делитесь с аудиториями реальными результатами своих проектов. Я проводила опрос, который показал, что люди хотят знать о полезных и вдохновляющих социальных кейсах. На вопрос «Должны ли, на ваш взгляд, социально ориентированные проекты организаций публично освещаться?» 96,5% из 200 респондентов (одно и более высшее образование, 30-55 лет, корпоративная сфера) выбрали утвердительный ответ. И только 3,5% (7 человек) считают, что об этом не стоит говорить.

- Растить открытую и человечную корпоративную культуру. Настоящая клиентоцентричность начинается с доверия и профессионализма сотрудников. А внешние коммуникации — с внутренних. Для этого необходима здоровая корпоративная культура, заинтересованность людей в самореализации и их уверенность, что «все делается не зря». Недаром «амбассадорство сотрудников» относится к самым мощным инструментам в продвижении организаций.

Бумеранг возвращается в новую цель

В России остались и работают Leroy Merlin (ребрендинг в «Лемана Про»), «Ашан», Metro, причем продажи последней растут (в I квартале 2024/25 года рост на 7,1%). Их история, как и кейс «Макдональдса»/«Вкусно — и точки» показывает: любить бренд можно, даже если он сменил вывеску, но сохранил свою суть и отношения с потребителем в сложное время перемен. Ведь в конечном счете люди привязываются не к логотипам, а к эмоциям и к отношению.

Бизнес-успех всегда зависел от умения слышать человека, быть верным себе и оставаться профессионалом.

Бумеранг улетел из одной реальности, а возвращается уже совсем в другую. Новая эпоха дает иностранным компаниям шанс переосмыслить свою роль на российском рынке. Те, кто сумеют понять новые правила общения и адаптироваться, не потеряв себя, получат шанс начать игру заново. И возможно, даже смогут вписать свой бренд не только в новый ландшафт рынка, но и в сердце российского потребителя. Если приложат для этого все усилия.

Читайте также:

Сомнительно, конечно, что эпоха гиперпотребления в мире закончилась - маркетиг развивается все сильнее. Да и "обида", особенно у девушек, сразу пройдет, как только вернутся, например, Cефора, VS, люксовые бренды косметики, одежды...

Популярные зарубежные лекарства сейчас многие ищут по аптекам, ездят через весь город ради упаковки немецкого производства, а не подмосковного. Думаю, возвращение брендов воспримут позитивнее, чем пишут в СМИ.

Вы правы, геополитическая турбулентность и двойные стандарты токсичны для долгосрочных проектов. Конфискация активов не просто юридический риск, это удар по основам доверия. После таких шагов восстановить его за 5–10 лет невозможно, потребуется смена поколений в бизнес-элитах.

Китайский подход скорее не «мудрость», а прагматизм. Они просто не ждут идеальных условий, а действуют в рамках текущих реалий: вместо борьбы с ветряными мельницами и попыток изменить правила игры адаптируют свою тактику. Покупка технологий через людей не столько инновация, сколько вынужденный ответ на ситуацию на рынках.

Политическая риторика меняется каждый день, и бизнесу остается только трезвая оценка рисков да сочетание здравого смысла и гибкости в решениях.

Собственно что мы на практике и делаем ежедневно каждый на своем месте в большей или меньшей степени. Проблема, на мой взгляд, в том, что движение очень уж многостороннее и иногда, как сейчас модно говорить "в моменте", учесть траекторию каждого из участников невозможно. Периодически ситуация приобретает характер просто броуновского движения. Но всё равно живем и работаем ))

Никогда не думал, что буду цитировать неоднозначного, по оценкам окружающих, персонажа - искусствоведа Елизавету Лихачеву, но вынужден ибо должен признать истинность слов: "Все, что сейчас происходит, укладывается в логику исторического процесса. И это пройдет." Слова на кольце царя Соломона, по-прежнему, актуальны ))

Логика так себе, но другого процесса у нас нет.

Логика просто отличная.

В своем диалоге с Сократом “Республика” (380 лет до нашей эры) Платон говорит:

“Трудные времена рождают сильных людей.

Сильные люди создают хорошие времена.

Хорошие времена рождают слабых людей.

Слабые люди создают трудные времена”.

История циклична.

Да, именно так, какой опыт, такие люди и такие времена.

Перефразируя Карла Маркса, можно двже сказать: времена — опыт — люди — новые времена — новый опыт.

:)))

Ну тогда почему ранее вы высказались, то логика так себе?

Она железная.

Кому железная, а кому так себе.

Там про исторический процесс речь шла, а это более непредсказуемое понятие, чем описывает Платон.

Правда, я мужчина-математик, а не искусствовед, наши взгляды могут различаться в деталях.

Я согласен, что опыт имеет большое значение в развитии людей, а трудные времена дают более основательный опыт.

Про косметику ничего не буду говорить, хотя моё мужское говорит, что далеко не все девушки кинутся за брендовой одеждой. Эта мода, на мой взгляд, вовсе пропадает. В моде - простой стиль, ну а бомонд он везде бомонд - без принципов, без смысла. В галстуках и костюмах давно на работу никто не ходит. А Киркорова не убедить ни в чём. Так и будет в перьях шастать.

А вот лекарства. Болеют чаще люди в возрасте. Уверяю вас, ищут не импортные, ищут или подешевле, или то, что доктор прописал.

Не ругайте за продолжение цитирования.

Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете

Нет, чем клянчить и пенять.

Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; я в пять лет

Должен был от скарлатины

Умереть, живи в невинный

Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,

А при Грозном жить не хочешь?

Не мечтаешь о чуме

Флорентийской и проказе?

Хочешь ехать в первом классе,

А не в трюме, в полутьме?

Что ни

век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; обниму

Век мой, рок мой на прощанье.

Время — это испытанье.

Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.

Время — кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас — его черты и складки,

Приглядевшись, можно взять.

А. Кушнер, 1978