Делать две вещи сразу – значит, не делать ни одной.

Публий Сир, римский философ

Недавно я оказалась в поезде Женева-Милан с разряженными компьютером и телефоном, а в сумке не оказалось ни одной книги. От мысли о предстоящем вынужденном безделье меня охватила наверняка знакомая вам паника. Как провести эти три с половиной часа, если спать не хочется? Просто смотреть в окно? Боже мой, сколько можно было бы успеть за это время! А теперь оно будет просто потеряно, уйдет в никуда…

И тут я задумалась. А почему люди все время куда-то бегут, пытаясь по максимуму заполнить каждую минуту «очень полезными» и «очень важными» делами? Еще лучше, если в единицу времени сделать две-три задачи одновременно... Когда последний раз я сосредотачивалась на чем-то одном или просто позволяла себе провести час или два, не делая вообще ничего?

Книга «Миф о многозадачности: К чему приводит стремление успеть все» оказалась как нельзя кстати, чтобы поразмышлять над этими вопросами. Автор, бизнес-тренер из Калифорнии Дэйв Креншоу, рассказывает об опасных последствиях распыления сил и приводит убедительные примеры. Книга построена в формате case study: успешный консультант по тайм-менеджменту Фил помогает загнавшей себя бизнес-вумен Хелен разобраться, почему она никогда ничего не успевает. Динамичный сюжет и небольшой объем (60 страниц А4) позволяют проглотить книгу за час-полтора. И хотя в кейсе рассматривается ситуация, в которой оказался генеральный директор, рекомендации и упражнения будут полезны не только топ-менеджерам, но и наемным сотрудникам, а также фрилансерам, работающим одновременно над несколькими проектами.

Сколько стоят наши переключения?

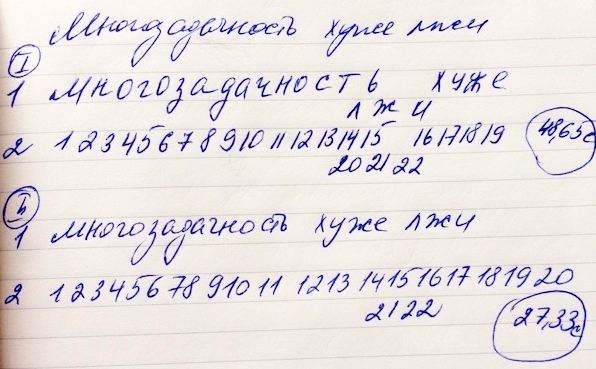

Меня поразило упражнение, которое Фил попросил выполнить Хелен и ее ассистента Салли. На листе бумаги нужно двумя способами написать фразу «Многозадачность хуже лжи» и замерить, сколько времени уйдет на каждый из них. Сначала чередуем цифры и буквы: в первой строчке пишем по одной букве из этой фразы, а в строчке ниже – цифры от 1 и далее в восходящем порядке. То есть в первой строчке пишем букву «м», потом во второй – цифру «1», затем в первой строчке – букву «н», во второй – цифру «2», и так до конца. Второй способ: сначала пишем в первой строчке всю фразу целиком, а во второй последовательность цифр от 1 до 22.

Не пожалейте двух минут, попробуйте! Вот что получилось у меня: 27,33 секунды во втором случае и на 80% больше – 48,65 секунд в первом случае, то есть 21 секунда (почти половина времени!) ушла на переключение внимания между буквами и цифрами!

Именно это Креншоу называет «стоимостью переключения»: время, которое мы теряем, заканчивая думать об одной задаче, и полностью фокусируясь на другой. Цитата из книги: «В среднем каждый человек тратит примерно 28% своего рабочего дня на прерывания и неэффективные действия. 2,1 часа – это средняя оценочная потеря продуктивности одного человека в день по причине прерываний при 40-часовой рабочей неделе. $650 млрд – ежегодная оценочная потеря экономики США из-за всевозможных прерываний плюс время на восстановление». Впечатляет?

Кстати, у героини кейса разница во времени между двумя способами составила почти 120% – 29 и 63 секунды соответственно. Значит ли это, что я добилась больших успехов? Осмелюсь предположить, что если в вашем случае разница будет незначительной, то вы ас многозадачности и научились практически не терять времени на переключение внимания. В таком случае закройте эту статью, не открывайте книгу Дэйва и не слушайте ничьих советов, у вас и так все прекрасно получается!

Как многозадачность влияет на долгосрочные цели

Уже более года я планирую свои личные и профессиональные цели и задачи – на пять лет, на год, на месяц, на неделю и на каждый день. Чудесным мотиватором и «волшебным пинком» выступает моя подруга и коуч Маша Карабан, с которой мы проводим регулярные стратегические сессии и отчитываемся по результатам.

Один вопрос долго не переставал меня мучить: почему на этапе еженедельного планирования все поставленные цели (по договоренности, не более десяти) кажутся достижимыми и реалистичными, а в конце отчетного периода я еле-еле дотягиваю до общего KPI в 50-60%? Ответ я нашла еще в одном упражнении Креншоу, которое можно условно назвать «Бюджет времени» и которое открывает нам глаза на то, куда на самом деле уходит наше время.

Нужно просто выписать в табличку все занятия по группам, которыми вы занимаетесь в течение дня, подробно обозначить рамки каждого занятия (что именно туда входит, чтобы в группах не было пересечений) и оценить, сколько времени с округлением до получаса каждую неделю уходит у вас на каждое из занятий.

Постарайтесь ничего не забыть! Если нужно, понаблюдайте за собой день, чтобы ничего не упустить. Самое интересное получается, когда мы посчитаем итоговые часы в настоящем. У Хелен получилось 190 часов, у меня – 183,5. Но дело в том, что в неделе всего 168 часов! То есть каждый день мы пытаемся обмануть мироздание и удлинить свои сутки на 10-15%, впихнув в них еще два-три часа, а потом удивляемся, что не успеваем многое из запланированного.

Следующий шаг – балансировка. Цифры в колонке «Настоящее» нужно откорректировать так, чтобы в итоге получилось ровно 168 часов. После этого ищем, что можно изменить в будущем: например, в моем случае было очевидно, что если я хочу больше времени тратить на профессиональное развитие и личный бренд (статьи, свой сайт и так далее), то чем-то придется пожертвовать – например, телевизором или соцсетями. Или придется нанять домработницу.

После этого заполняем колонку «Будущее» и перераспределяем бюджет так, как мы хотим видеть свой день, выделяя цветом строчки, которые нужно изменить. Не стоит стремиться радикально все перестроить прямо с завтрашнего дня: Креншоу рекомендует дать себе на это примерно месяц. Попробуем? Для примера – вот что получилось у меня:

|

Занятие |

Рамки |

Настоящее, 1 апреля |

Будущее, 1 мая |

|

Текущая работа |

Мои клиенты |

30 |

20 |

|

Подготовка |

Душ, одевание, макияж и т.д. утром и вечером |

7 |

7 |

|

Домашние дела |

Стирка, уборка, посуда, порядок в доме, покупка еды |

14 |

10,5 |

|

Еда + готовка |

Завтрак (30), обед (40), ужин (60) + 1,5 часа в день на готовку |

24,5 |

21 |

|

Сон |

8 часов в день |

56 |

56 |

|

Потерянное время* |

Туалет, парковка, соцсети |

7 |

7 |

|

Телевизор |

1,5 часа в день / заменить на 1 фильм в неделю |

10,5 |

2 |

|

Перспективные занятия |

Стратегические сессии, обучение, новые возможности, статьи, презентации, свой сайт |

4 |

10 |

|

Чтение |

Полчаса ежедневно |

3,5 |

3,5 |

|

Прогулки с собакой |

1 час ежедневно |

7 |

7 |

|

Друзья |

Встречи с друзьями |

2 |

2 |

|

Массаж |

1 час в неделю + дорога |

2 |

2 |

|

Физупражнения |

Утренняя и вечерняя зарядка по полчаса 6 дней в неделю |

3 |

3 |

|

Семья |

Время с мужем – час в неделю |

7 |

7 |

|

Хобби |

Танго раз в неделю + дорога |

2 |

4 |

|

Культурные мероприятия и поездки |

1-2 раза в неделю + дорога |

4 |

6 |

|

Итого |

183,5 |

168 |

* Эту группу, а также рамки и бюджет времени для нее (1 час в день) задает сам Дэйв. Соглашусь здесь с автором.

Как же это помогает мне добиться лучших KPI по итогам недели? Очень просто. Я вижу, что на профессиональное развитие и перспективные занятия у меня сейчас есть только четыре часа, а в идеальном будущем не больше десяти (час по будням и по два-три часа в субботу и в воскресенье). Значит, я не буду ставить в планы на одну неделю две новых статьи (2 х 4 = 8 часов), контент для собственного сайта (4 часа) и участие в вебинаре (2 часа). Я не стану этого делать, даже если мне кажется, что я супервумен и легко со всем справлюсь! Сфокусировавшись на одной – максимум двух вещах, я смогу избежать фрустрации по результатам недели и медленно, но верно двигаться вперед.

Фоновая задачность

Немного схитрить и увеличить неделю на несколько часов помогает фоновая задачность. Она отличается от многозадачности тем, что вы одновременно выполняете два дела или более, но голова задействована только в одном из них. Например, я часто слушаю подкасты по нейромаркетингу, пока привожу дом в порядок или готовлю, звоню родителям из машины (в наушниках, конечно же) или читаю в очереди у врача.

Фоновая задачность может стать спасением, но она таит в себе и опасности. Типичный пример – механическое пролистывание ленты соцсетей за ужином или при разговоре с домашними. Качество общения при этом стремится к нулю, и мы уже не имеем права классифицировать это время как уделенное семье.

Читать или не читать?

Мнения в рецензиях на книгу Дэйва Креншоу на litres.ru варьируются от «очередное НЛП для чайников» до «рекомендую каждому, кто задумался об эффективности своей компании». Я, без сомнения, примкнула к лагерю последних. После прочтения у меня пока еще ни разу не возникло соблазна одновременно проводить скайп-конференцию и отвечать на деловые письма, разговаривать с коллегой и рассылать пресс-релиз. Правило «Один час – одна задача» помогает мне успевать больше за то же самое время, а результат получается лучше, что уже подтвердили клиенты своими отзывами.

Попробуйте! Может быть, и вы откроете для себя всю редкую прелесть полного погружения и концентрации в нашем многозадачном мире? Бонусы в виде повышенной эффективности и отличного качества работы не заставят себя ждать!

P.S. Буквально вчера разговорились с коллегами о модном сейчас направлении – изучении дизайна человека (human design). И вот что я подумала: раз уж природой мы не созданы сторукими великанами, трехглавыми драконами или четырехглазыми циклопами – возможно, стоит действительно использовать одну голову для одной задачи, а две руки – для одного дела в одну единицу времени? Что думаете?

исследователи утверждают, что многозадачность для человека вовсе не означает одновременное выполнение нескольких задач, а скорее быстрое переключение с одной на другую и обратно. по ссылке - http://constructorus.ru/uspex/mnogozadachnost.html

Цитата - Немного схитрить и увеличить неделю на несколько часов помогает фоновая задачность. Она отличается от многозадачности тем, что вы одновременно выполняете два дела или более, но голова задействована только в одном из них.

Полагаю, что схитрить не получится.

Когда мы идем - и одновременно разговариваем с прекрасной попутчицей - это просто доведение о автоматизма умения ходить (попробуйте поговорить с малышом, которому Вы впервые поручили чистить картошку - не получится). Тоже самое, когда ведете авто и разговариваете.

То есть - это обычная ситуация, когда ряд подпроцессов (я так понимаю чисто физических, не умственных) управляются бессознательно после достижения автоматизма в результате тренировок.

Думать о 2-х вещах одновременно не получится, только переключение внимание.

Владимир, спасибо за Ваше мнение. По поводу терминологии ответила выше, я придерживаюсь терминологии автора книги.

Книгу "рекламирую" исключительно из-за того, что лично мне она помогла для себя кое-что прояснить. Автор в моей рекламе точно не нуждается, учитывая то, что мы работаем на разных рынках и в разных регионах :)

Что касается Ваших рекомендаций - все очень индивидуально: инструменты, которые отлично сработают для одного, совершенно не подойдут другому, и наоборот. Так что пусть каждый выбирает то, что делает максимально эффективным именно его, а не коллег, друзей или партнеров.

Ну и в заключение об оценке времени в таблице - есть масса time-tracking приложений, которые очень четко помогают отследить, сколько времени и на что было потрачено в течение дня, с еженедельными и ежемесячными отчетами. Я пару месяцев пользовалась одним из них именно для того, чтобы осознать разницу между реальным использованием времени и нашими представлениями об этом.

Владимир, спасибо - мы в ответе за то, о чем написали :)

Цитата - Вот что получилось у меня: 27,33 секунды во втором случае и на 80% больше – 48,65 секунд в первом случае, то есть 21 секунда (почти половина времени!)

Это у меня уже второй случай, когда видимое выдают за действительное.

Первый раз - когда я стал приводить аргументы - меня в конце концов просто забанили из соцсети - я покусился на святое - на Лин. Там доказывали по эксперименту - что Лин - лучше, производительнее. В данном эксперименте доказывается, что Лин - хуже. И тоже не верно, по целому ряду причин, этот эксперимент АБСОЛЮТНО ничего не доказывает, а просто показывает:

1. Что у нас уже выработалась привычка автоматически писать слова.

2. Что можно потренироваться писать по очереди слова и цифры и скорость резко увеличится.

3. Будет доказано, при том (после достаточного числа тренировок) - что есть еще потери времени на перенос (на логистику) руки с ручкой от букв к цифрам и назад.

4. Можно (после тренировки разумеется, но достаточно мысленного эксперимента) договориться писать в строчку то букву то цифру, а предложение писать по буквам, но в двух строчках - потери будут другие (больше) - так как добавляется логистика.

5. Что касается потерь времени на переключение с одной работы на другую - то лучше читать, чем эту книгу, А.Смита - его книга из 18 века, но ему это стало понятно (потери времени на переключение) чуть ранее, чем автору книги и без этого "грязного" (по части того, что описано выше) эксперимента.

Понял, сори, не увидел их описания применения в статье, потому подумал, что "вспоминали".

Было интересно обсудить. Иногда потери времени на такое отвлечение-обсуждение позволяют отдохнуть, отдохнул, спасибо.

Оксана, Вы замечательно держите дискуссию! Мне очень приятно читать ваши доводы.

И в общем дело не в терминологии, или не столько в терминологии... а может наоборот, именно в терминологии все дело?

Я хочу сказать, что тем или иным способом мы должны подытожить: вред исходит не от МНОГОЗАДАЧНОСТИ, а вред исходит от ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ между задачами. Это значит, что если нам удастся найти или создать многозадачность БЕЗ переключений, то мы получим солидную прибавку к "жалованию"...

Если мы будем использовать термин, который скрывает истинную причину или уводит в сторону от этой причины, то мы можем пойти по ложному пути...

Наверное, всё-таки, лучше использовать корректную формулировку?

Конечно помню! Это есть и сейчас, плюс, стали добавлять "в стрессовых условиях"... :-)

Оксана, спасибо. Для меня статья ещё одно подтверждение того, что узкая специализация более эффективна.

А если за единицу времени взять не конкретную минуту секунду, а, например, сутки, то вопросов с параллельностью не возникает. Вижу, что решение группировать однотипные задачи внутри недели- вполне оправдано.

Сергей, спасибо!

Я бы говорила не о вреде / пользе, а о большей или меньшей эффективности. Очевидно, переключение между задачами съедает наше время, а полная концентрация на одном деле позволяет закончить его быстрее и качественнее.

О многозадачности без переключений уже писали Владимир и другие участники дискуссии выше - пока она существует лишь на уровне машин / процессоров, к сожалению :) Когда ее создадут и для человека, я буду первой в очереди :)